Flucht vor den Baufluchten –

«Der Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsätzen»

Camillo Sittes Grundlagen-werk

Camillo Sittes Lehre vom «Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsätzen» gehört ohne Zweifel zu meinen architekturtheoretischen und architektonischen Offenbarungserlebnissen. Diese kleine Schrift öffnet dem Entwerfenden die Augen, was Stadtbaukunst überhaupt ist und es bleiben soweit keine Fragen offen, wie man in der eigentlichen Planung zu Werke zu gehen hat.

Es ist nicht zu viel gesagt, wenn dieses Buch eine Pflichtlektüre für jeden Architekturinteressierten genannt wird. Überhaupt ist das Werk nicht nur etwas für den Städtebauer, sondern der hochbauende Architekt bekommt genauso mit auf den Weg gegeben, was im städtischen Kontext zu tun ist.

Heute gilt die fälschliche Annahme, Städtebau und Hochbau wären zwei unterschiedene Zweige der Baukunst. Darüber hinaus lehrt das Architekturstudium allen Ernstes, daß für Stadtgrundrisse der Block oder vereinzelte Hochhäuser, wie etwa der «Plan Voision» von Le Corbusier, trotz aller Unwirtlichkeiten immer noch valide Entwurfsmethoden seien, die beide gegen die sogenannten «gewachsenen» Städte die modernen Alternativen böten. Verbreitete Entwurfslehrbücher zum Städtebau* unterscheiden lediglich zwischen dem «nicht-geometrischen» und dem «geometrischen Prinzip», doch jedes Mal empfehlen sie die Gitterstruktur, an der der Stadtraum immer zerfallen muss.

Diese höchst gefährlichen Lehren für Architektur- und Stadtplanungsstudierende, vermitteln die Verirrung, Stadtbau wäre eine geometrische (oder eben auch nicht-gemeotrische) Spielerei mit Blöcken in allen möglichen Variationen. Niemals aber kommt so etwas wie Stadt dabei heraus, sondern nichtssagende Mega- und Siedlungsstrukturen. Das Gitter ist meist die schlechteste Wahl, egal in welcher Variation man es zur Andwendung bringt. Wahrscheinlich gehe ich nicht fehl, wenn ich behaupte, daß die meisten Entwürfe an den Städtebau-Fakultäten noch immer auf Rasterblöcken in irgendwelchen Abwandlungen beruhen.

Erschreckend arm geworden ist der moderne Städteerbauer an Motiven seiner Kunst. Die schnurgerade Häuserflucht, der würfelförmige «Baublock» ist alles, was er dem Reichtume der Vergangenheit entgegenzusetzen vermag.

— Sitte: 92 f.

* so etwa Schenk, Leonhard: Stadt entwerfen. Grundlagen, Prinzipien, Projekte. 2. aktualisierte und erweiterte Auflage. Basel 2018

Das Freihalten der Mitte.

Es scheint in althergebrachten Zeiten, über die Kulturen hinweg, beinahe eine heilige Angelegenheit gewesen zu sein, die Platzmitte unter allen Umständen freizuhalten und sie nicht mit Monumenten, Brunnen oder gar Bauwerken zuzustellen. Dabei entspringt dieses Prinzip auch einer ganz zweckmäßigen Voraussetzung, – und zwar: daß der Wagenverkehr ungehindert den Platz in allen sich kreuzenden Richtungen queren kann. Stadtmobiliar und Skulptur kommt ganz natürlich auf den toten Flächen des Verkehrs zum Stehen.

Zu der antiken Regel, die Monumente am Rande der Plätze herum zu stellen, gesellt sich also die weitere echt mittelalterliche und mehr nordische: Monumente, besonders aber Marktbrunnen, auf den toten Punkten des Platz Verkehres aufzustellen. Beide Systeme durchdringen sich oft genug. Beiden Fällen gemeinsam ist die Vermeidung der Verkehrsrichtungen, der Platzmitten und überhaupt der Mittelachsen und eine überaus günstige künstlerische Wirkung.

— ib. 28 f.

Dies hat im weiteren zum Vorteil, daß Monumente und Statuen Hausfassaden zum Hintergrund haben, vor dem sie ihre Wirkung viel ausgiebiger tun können, als bloß- und freigestellt auf dem geometrischen Platzmittelpunkt. Unterdessen bleiben Sichtachsen auf wichtige Bauwerke und Portale frei.

[…] und man begreift nun, warum Brunnen und Monumente nicht in den Hauptachsen des Verkehres, nicht in der Mitte der Plätze, auch nicht in der Visur von Hauptportalen, sondern mit Vorliebe seitwärts von alldem liegen, auch im Norden, wo antik-römische Traditionen nur schwer verständlich wären. Man begreift nun, warum in jeder Stadt, auf jedem Platz, die Anordnung immer wieder eine verschiedene wird, weil auch die Einmündungen der Straßen, die Verkehrsrichtungen, die ehemaligen Platzinseln, die ganze geschichtliche Entwicklung der Plätze eben verschiedene sind; […]

— ib. 26 f.

Das unausgesprochene Prinzip beim Freihalten der Mitte bedingt im weiteren das Einbauen oder An-den-Rand-Schieben von Monumentalbauten (vor allem Kirchen), die seit der Moderne so gerne mittig freigestellt werden. Der moderne Stadtbau ist wohl weniger ein Umkreisen einer heiligen Mitte, als vielmehr ein «Tanz um das goldene Kalb» in Form von freigestellten Baublöcken oder überhaupt isolierten Baukörpern. Das Freihalten der Mitte bedingt, daß die Baukörper sich in gegenseitiger Geschlossenheit zeigen, um die Mitte zureichend einzufrieden.

Die Geschlossenheit der Plätze.

Wie ein Behälter ausläuft, wenn er löchrig ist, so entweicht die Atmosphäre aus der Stadtraum, wenn dieser keine Geschlossenheit aufweist. Beim heute noch immer andauernden Freistellen von Baukörpern, besteht der sogenannte «Stadtraum» meist aus übrig gebliebenen Restflächen und zerschnittenen Hausblöcken. Stadträume müssen ständig geschlossen gehalten werden. Dies wird erreicht, indem die Plätze möglichst wenige Einfahrten haben und diese darüber hinaus labyrinth-artig verschränkt sind, daß die Sicht immer aufgefangen wird.

Bei näherer Überlegung findet man leicht, daß mit diesem Straßenansatz, nach Art von Turbinenarmen gerichtet, der günstigste Fall gewählt ist, bei welchem von jeder Stelle des Platzes aus gleichzeitig höchstens nur ein einziger Ausblick aus dem Platz hinaus vorhanden ist, also auch nur eine einzige Unterbrechung des Gesamtabschlusses; von den meisten Stellen des Platzes aus gesehen wird der gesamte Rahmen desselben aber überhaupt nicht durchbrochen, weil die Gebäude an den Straßenmündungen sich perspektivisch überschneiden und durch diese gegenseitige Deckung keine unangenehm auffallende Lücke lassen.

— ib. 40 f.

Die Geschlossenheit beschränkt sich jedoch nicht nur auf die Plätze, sondern auch die Straßenzüge müssen diese aufweisen. Für die Wirkung der Geschlossenheit sind besonders gekrümmte Straßenverläufe, wie man sie aus überkommenen Altstädten kennt, von Nöten. Gewundene Straßen verbinden den Stadtkörper zur Einheit, während gerade Straßen ihn zumeist zerteilen und ihn auslaufen lassen. Krumme Straßenzüge sind jedoch nicht unabdingbar. Der Barock macht vor, wie man unter rechtwinkeliger Anlage dennoch Räume von großer Geschlossenheit bewerkstelligen kann. Der Geschlossenheit alter Städte steht die Zerrissenheit und Zerfahrenheit moderner Städte gegenüber.

Schon nach dem bisher Geschilderten ist es einleuchtend, daß ein freier Raum im Innern einer Stadt hauptsächlich dadurch ja erst zum Platz wird. Heute wird freilich auch der bloße leere Raum so benannt, welcher entsteht, wenn eine von vier Straßen umsäumte Baustelle einfach unverbaut bleiben soll. […] aber so wie es möblierte Zimmer und auch leere gibt, so könnte man von eingerichteten und noch uneingerichteten Plätzen reden, die Hauptbedingung dazu ist aber beim Platz sowie beim Zimmer die Geschlossenheit des Raumes.

— ib. 38

Platzgruppen.

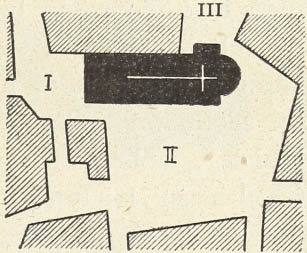

I. Piazza delle Legna

II. Piazza Grande

III. Piazza Torre

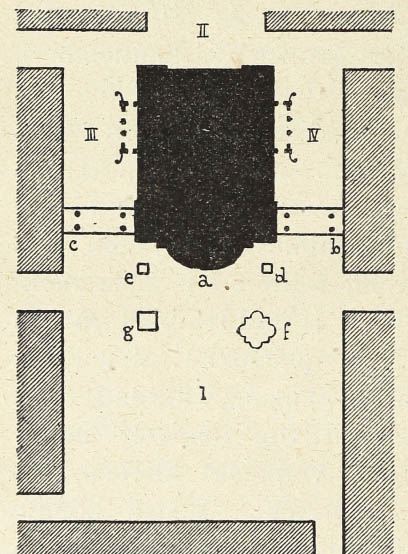

I. P. S. Marco.

II. Piazzetta

Zumeist gilt ein Stadtplatz als ein einfach freiflächiger Raum zwischen den Baumassen, doch können die Baukörper sich mit dem Freiraum auch so abwechseln, daß sozusagen eine Dramaturgie entsteht, die eine ganze Raumfolge von Plätze bereitstellt. Dabei gruppieren sich mehrere, mit einander verbundene, aber doch selbstständige, Platzsituationen um monumentale Bauwerke und geben von jeder Platzsituation den bestmöglichen Blick auf den Baukörper frei. Plätze sind dabei dem entsprechend zu proportionieren und zwischen Tiefen- und Breitenplätzen zu unterscheiden.

Bei näherer Überlegung überzeugt man sich bald, daß solche Tiefenplätze nur dann günstig wirken, wenn das dominierende Gebäude im Hintergrund (also an einer der Schmalseiten) eine gleichartige Dimensionierung, das ist vorwiegende Höhenentwicklung, aufweist, wie dies meist bei Hauptfassaden von Kirchen der Fall ist. Liegt aber der Platz vor einem Gebäude mit vorwiegender Breitenentwicklung, wie es meist bei Rathäusern der Fall ist, so soll auch der Platz eine ähnliche Breitenbildung erhalten. Danach wären Kirchenplätze meist als Tiefenplätze, Rathausplätze meist als Breitenplätze zu behandeln und demgemäß auch bei der Aufstellung von Monumenten und anderem vorzugehen.

— ib. 48 f.

Insbesondere das kompromisslose Freischälen von Monumentalbauten, die sie auf einmal nackt in der Mitte von weiten Flächen wiederfinden lässt, nimmt die verdichtete atmosphärische Wirkung. Somit kommt durch Gruppieren von Plätzen jedem Monumentalbau die Platzsituationen zu, die es in seiner Dimensionierung am besten zur Geltung bringt. Diese Resonanz von Baukörper und entsprechendem Platz sorgt für die atmosphärische Dichte alter Städte.

So ergibt sich ein gemeinsames Zusammenwirken zu einem größeren verwachsenen Ganzen, wodurch jeder Platz, jedes Gebäude für sich zu erhöhter Wirkung kommt.

— ib. 79

Unregelmäßigkeiten alter Plätze.

I. Piazza d’Erbe.

II. Piazza dei Signori.

Etwas, das dem modernen Architekturverstand gänzlich zuwiderläuft ist die Abweichung vom rechten Winkel und schnurgeraden Linien. Alte Stadtgrundrisse weichen meist so subtil von starrer Geometrie ab, daß dies vor Ort kaum auffällt. Die Wirkung ist aber dennoch unverkennbar, denn die leisen Verschwenkungen der Hauskörper geben Plätzen besonders behagliche Umrisse und erzeugen in der Folge perspektivische Wirkungen von hohem Reiz, indem sich die Einzelhäuser dem Auge als Körper präsentieren und nicht als flächig eingegliederte Fassaden.

In weitesten Kreisen aus der eigenen Erfahrung her bekannt ist es, daß diese Unregelmäßigkeiten durchaus nicht unangenehm wirken, sondern im Gegenteile die Natürlichkeit steigern, unser Interesse anregen und vor allem das Malerische des Bildes verstärken.

— ib. 58 f.

Durch diese Unregelmäßigkeiten beginnen sich Baumasse und Stadtraum in gegenseitiger Verschränkung anzunähern. Es ist nämlich zu bemerken, daß zu stark abstrakt-geometrische Raumfiguren (Kreisrunde Plätze) ebenso befremdlich wirken wie zu stark abstrakt-geometrische Baumassen (Quarderförmige Baublöcke). Der gesammelte Stadtkörper darf nicht an der peinlich genauen Straßenflucht zerfallen. Daher bedarf es «unscharfer» und «weicher» Baulinien, die gegenseitige Versprünge und Verschwenkungen der Baukörper zulassen.

Verbessertes modernes System.

Sitte schimpft sich mit seiner Schrift über das «moderne System» am Reißbrett ersonnener Stadtquartiere aus, die in ihrer Einförmigkeit bis heute keine guten Stadträume gewährt haben, sondern nur ein zusammenhangsloses Sammelsurium von Einzelblöcken.

Die moderne Anlage folgt dem entgegengesetzten Streben des Zerschneidens in einzelne Blöcke: Häuserblock, Platzblock, Gartenblock, jeder ringsherum von Straßenfluchten begrenzt. Daher auch dieser allgewaltige Zug der Gewohnheit: alle Monumente in der Mitte eines leeren Raumes sehen zu wollen. Es ist System in dieser Verkehrtheit. Das Ideal solcher Anlagen ließe sich mathematisch definieren als das Streben nach einem Maximum an Straßenfluchten, und hiemit ist offenbar auch die formbildende Ursache des modernen Blocksystems bloßgelegt.

— ib. 114 f.

Es gibt jedoch Möglichkeiten, wie auch diese Quartiere in die altbewährte Güte überführt werden können. Dazu müssen die Plätze an den Ecken soweit als möglich geschlossen werden, gemäß des Vorsatzes der «Geschlossenheit der Plätze». So können auch – wie im Barock – streng rechtwinkelige Blocksysteme gute Stadträume abgeben, in dem sie durch Verschränkung Geschlossenheit gewähren. Daneben sind Kreuzungen mit mehr als drei Straßen (T-Kreuzung) bestmöglich zu vermeiden, was nicht nur dem Wagenverkehr zuträglich ist, sondern vor allem den Stadtraum geschlossen hält.

Daneben betätigt sich der moderne Städtebau bis heute daran, die von den rechtwinkligen Baublöcken übrigen Restflächen als Plätze auszugeben, sodaß diese Dreiecks- oder sonstigen Zwickelformen nun den Platz bilden sollen. Früher wurde das Aufkommen von Unregelmäßigkeiten im Stadtgrundriss gewinnbringend dahingehend genutzt, daß man diese in die Baumasse verlegt hat und mittels der Hausgrundrisse bestmöglich verwertet hat, sodaß die Plätze eine annähernd regelmäßige und ausgewogene Form erlangen konnten.

Hiedurch befolgt man einfach die weise Regel der Alten, nämlich alle störenden Unregelmäßigkeiten in das Unsichtbare, d. i. in die verbauten Parzellen und innerhalb dieser wieder in die Mauern zu verlegen, wodurch das Unregelmäßige tatsächlich vernichtet wird.

— ib. 157

Großstadt-grün.

Seit der vierten Auflage ist die Schrift noch um das Kapitel «Großstadtgrün» erweitert. Insbesondere heute sind die Rufe nach Grün in Städten größer denn je, was ebenso zur ganzen Auflösung von Stadträumen führen kann. Begriffe wie «Verlegenheitsgrün» und «Architektentrost» zeigen auf, wie Begrünung zum Überspielen von architektonischen und städtebaulichen Mängeln herangezogen wird. Architekten kaschieren ihre dürren Entwürfe gerne mit Begrünungen und legen dort Grünflächen an, wo planerische Restzwickel übrig geblieben sind. Genauso werden trostlose Straßen mit Baumreihen aufzuwerten versucht, für welche Langweiligkeit Sitte passende Worte findet.

Die Alleeform allein ist eine flammende Anklageschrift gegen unseren Geschmack. […] Man bekommt ja förmlich Magendrücken vor beklemmender Langeweile. Und das ist die Haupt-»Kunstform« unserer Städtebauer geometrischer Observanz!

— ib. 210

Alte Stadtanlagen kommen in ihrer großartigen Atmosphären derweil mit minimalen Setzungen von Begrünung aus; bald ist es nur ein einzelner Baum, der als «dekoratives Grün» die Platzsituation mit einem Schattenplatz bereichert, bald nur ein einzelner Baum, der über eine Mauer hinweglukt.

[…] denn während die Forderung, für jede atmende Lunge etliche Quadratmeter Pflanzenblattfläche herzustellen, jede Stadt in ein endloses Villenviertel auflösen würde, genügt jetzt die bloße Vorstellung, der bloße Anblick von grünem Laubwerk, wenn auch nur des einzelnen Baumes, der über eine Gartenmauer mit mächtigem Astwerk überhängt und eine ganze Gasse belebt, oder der mächtigen Linde in einer abgeschiedenen lauschigen Platzecke, etwa bei einem plätschernden Brunnen, oder eines vertieften Rasen- und Blumenfeldes vor den verkehrslosen Seitenflügeln eines hochragenden Monumentalbaues.

— ib. 193

Sitte unterscheidet das «dekorative Grün» strikt von «sanitärem Grün». Dies gehört für ihn in eigens dafür angelegte, von Straßen und Lärm abgegrenzte, Gärten und Parks und nicht an offene Straßen, sodaß seine gesundheitlich zuträgliche Wirkung voll entfaltet werden kann.

Das sanitäre Grün gehört nicht mitten in den Staub und Lärm der Straßen, sondern in das geschützte Innere großer, ringsherum verbauter Baublöcke.

— ib. 208

Flucht vor den Baufluchten.

Aus Sittes Lehre ist ein Ertrag auszulesen, der sich in diesen wenigen Begriffen zusammenfassen lässt: Ein Vereinigen der Baumasse und dem Stadtraum zu einem ganzen Stadtkörper. Dies wird erreicht durch die Geschlossenheit, die Freihaltung der Mitte und das gegenseitige Durchdringen von Masse und Raum in Form von Platzgruppen und der Unregelmäßigkeit der Baufluchten.

Damit ist Sittes Lehre insgesamt eine entschiedene Absage an die Bauflucht, an der sich die heutige Stadtplanung mit großem Eifer festhält: einmal im quantitativen Sinne, daß sie möglichst reduziert wird durch so wenig wie möglich freigestellte Blöcke und im qualitativen Sinne, daß eine schnurgerade Baulinie niemals einen Stadtraum fassen kann, weil er an ihr zerfällt. Man könnte hier noch ergänzend hinzufügen, daß vereinheitlichte Trauflinien ebenso eine Form von «Bauflucht» bedeutet, durch den der atmosphärische Raum der Stadt an einem gleichhohen, geraden Abschluss willkürlich abgeschnitten und vereitelt wird.